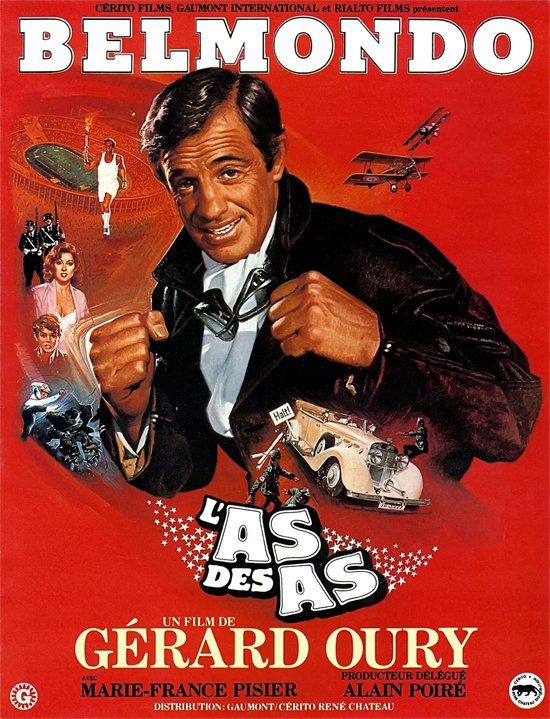

电影《王中王》海报

1905电影网专稿 四十年前,在好莱坞动作片还未登上中国的大银幕时,法国演员让-保罗·贝尔蒙多带着名叫《王中王》的动作喜剧电影进入中国,成为了许多人的“初代偶像”,甚至影响了以成龙为代表的香港动作喜剧。

《王中王》是怎样一部电影,让曾是法国新浪潮文艺电影门面的贝尔蒙多,摇身一变成为无数人崇拜的“银幕硬汉”?

故事发生在1936年的第11届柏林奥运会上。这场奥运会极为特殊,因为此时的德国元首是阿道夫·希特勒,并且这是历史上第一次有电视直播的奥运会。而这场本应象征着和平的奥运会,却成为了希特勒宣传法西斯意识形态的工具。

无处不在的纳粹标志紧贴着奥林匹克运动会纯白色的会旗,这样的画面看起来无比荒诞。

作为著名二战喜剧《虎口脱险》的姐妹篇,《王中王》这部法国味浓郁的电影,巧妙的利用荒诞的桥段解构现实,将这段沉重的历史事件包裹于法式黑色幽默和动作喜剧的外壳之下。

乔治(让-保罗·贝尔蒙多 饰)曾经在一战中担任飞行员的职务,在一次与一名叫甘特(弗兰克·霍夫曼 饰)的德国飞行员的激烈交战之中,一人的飞机机翼被炸飞,另一人的飞机降落后直接断成两半。

受伤的两人不打不相识,竟然成为了挚友。

此时的阿道夫·希特勒,只是一个给机关枪喂子弹的普通士兵。

二十年后,世界发生了巨大的改变。希特勒成为了德国元首,而曾经的飞行高手乔治则成为了一名法国拳击教练,准备带领运动员们参加柏林奥运会。

在前往柏林的火车上,乔治遇到了一名犹太男孩西蒙(拉奇德·弗莱奇 饰)。

他和家人的处境很危险,乔治和甘特决定联起手来,尽各自所能,将男孩和他的家人送往奥地利。

一场闹剧般的逃亡正式开始。身手矫健、机智聪明、不走寻常路的乔治将前来抓男孩的德国军官们耍得团团转。

令人啼笑皆非的片段一个接着一个:被乔治从德国士兵嘴里一拳打飞的假牙,仍在自顾自的说着“嗨,希特勒”的口号;

打赢军官后跑进人群中的乔治,一键换装成奥运火炬手同款“老头”背心和短裤。

他接过火炬穿过狂热的人群,用圣火点燃一根雪茄旁若无人的抽了起来。

贝尔蒙多松弛、自信的表情和肢体动作,表现出了角色“众人皆醉我独醒”的睿智。

“别以为这么多人干了同一件蠢事,就不蠢了。”

导演热拉尔·乌里将当年实拍的奥运会现场镜头,与影片桥段结合,使电影变得更加超现实。

和平鸽起飞,接着鸣放礼炮,刚刚飞起来的鸽子立刻被代表欢庆的礼炮击落,希特勒的四周掉满了鸽子的羽毛。导演以这种辛辣讽刺的画面替代直白地控诉。

影片既延续了法国喜剧的戏谑传统,又融入新浪潮的随性风格——贝尔蒙多即兴发挥的台词与动作,让角色在“硬汉”与“反英雄”间自由切换。

“如果说冒险家是专门喜欢自找麻烦的人,那我是冒险家。因为无论哪儿有麻烦事,我都忍不住要管。”

“害怕了你就大笑,人家听见笑声就会以为你不害怕。这样他们反而会变得害怕。”

这种“以笑为刃”的表达,使《王中王》成为另类的经典之作。

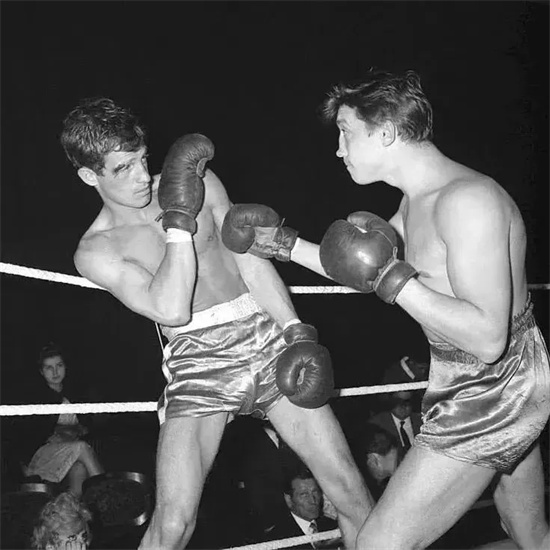

对贝尔蒙多而言,出演《王中王》是他从新浪潮电影到主流商业电影的转折点。他借乔治一角实现了少年拳击梦,将早年拳台经历融入表演。

让-保罗·贝尔蒙多(左)照片

让-保罗·贝尔蒙多(左)照片

他亲自完成高难度动作戏,开创了法国“无替身硬汉”的先河。

尽管法国影评界质疑其“背离艺术”,但贝尔蒙多说:“电影需要多元,从戈达尔到动作喜剧,我拥抱每一种可能。”

事实证明,这种跨界不仅未削弱贝尔蒙多的影响力,反而让他的“法兰西面孔”更具国民性。《王中王》中的乔治,既有新浪潮的叛逆底色,又兼具市井英雄的亲和力,成为观众心中“邻家舅舅”般的文化符号。

而影片在1985年引进中国后,更以独特的法式幽默征服观众,让贝尔蒙多在中国影迷心中成为与“佐罗”阿兰·德龙齐名的挚爱。

《王中王》在曾被文艺电影霸屏的法国,创造了票房奇迹,它打破了法国新浪潮电影与商业片的界限,证明艺术表达与大众娱乐可以共存,影响了电影艺术的发展。

昆汀·塔伦蒂诺直言,贝尔蒙多的“酷”是一种动词,代表着“生命力与意志力”。当银幕上的贝尔蒙多挥拳击碎纳粹谎言时,也击碎了艺术的边界,让电影的力量跨越时代,永续激荡。

2月20日,锁定电影频道,感受让-保罗·贝尔蒙多的法式幽默!